服部英雄のホームページ 峠の歴史学を歩く会

これまでの会の報告

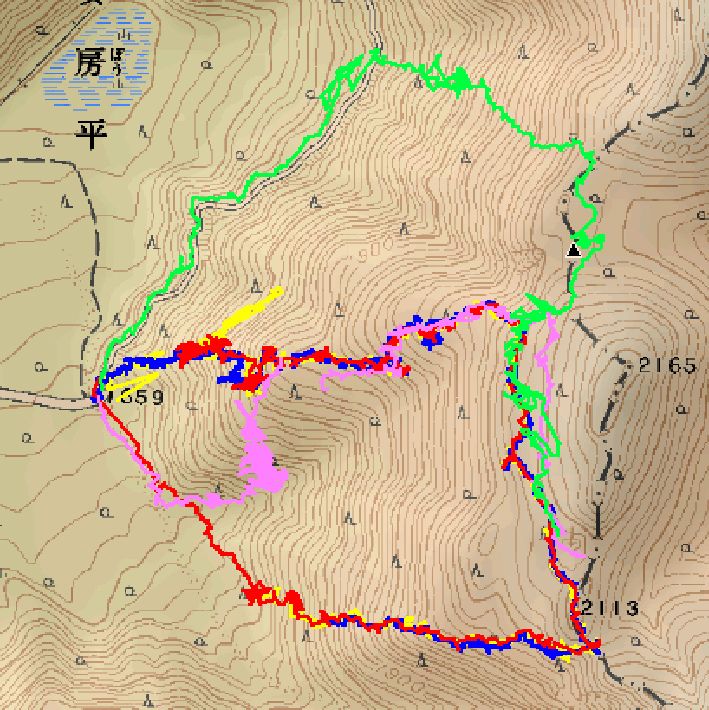

―――――――――――安房峠への鎌倉道探索

2011,11,13

12日 平湯一重ヶ根・禅通寺主催 鎌倉街道シンポジウム:禅通寺にて

13日 バス道安房峠→安房山→旧安房峠→尾根道→バス道出水沢出会い(参加者・村山昌夫、小倉賢堂、丸山和夫、服部英雄)

思いのほか藪がひどかった。上から下りていけば道型は追えるはずと思っていたが、むず かしかった。ザレガヒラ(ヒラは峠に近い急峻地という説明だった)は表土が浅く、苔ばか りで草木が乏しい。歩くことはできる。道が良好に残っているところは雨水がほとんど流 れず、条件のよい一部だけだと実感した。斜面では道型が残ることは絶望的である。上か ら下りていくと道が二手に分かれるところがある。うえからみて右はしゅら出し道(木材搬 出路)だと思う。急すぎるから気がついた。最後の鞍部は以前はうっそうとしていたので同 一場所とは思わなかったが、むかし出水沢を登ってきて最初に出た道型であろう。これも 鎌倉街道であるかは疑問。さまざまな作業道があった。次回は信州側から究めたい。

2011,06,03

https://www.takeishincho.org/2GG/2011_hida/2011_6_3.html (服部は参加できませんでした)

―――――――――――

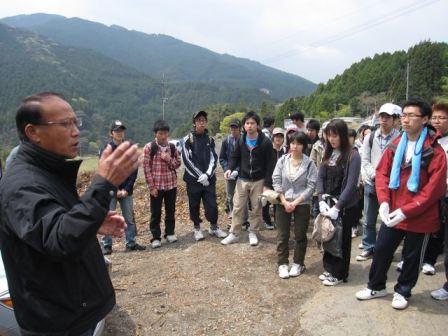

第9回 2011年4月24日(日)小石原川ダム水没予定地と古道栗河内・ハンド仏道

何とか無事に終了しました。ありがとうございました。 学生100人といっしょになった道普請でした。

計画書egawa.pdf

報告と写真

第8回 2010年6月の会

山形県尾花沢市銀山温泉から軽井沢越えは2010年6月6日、快晴のもと無事終了しました。

天平・続日本紀の道(推定)、牛馬による延沢銀山の道、馬車による二県流通の道(推定)

に思いをよせつつ、ところによっては複数の道を確認しながらの峠歩きとなりました。

シンポジウムの報告 第7回 奥飛騨の鎌倉街道と信仰

日時 平成21年11月8日(日曜日) 午前10時から午後3時まで

場所 禅通寺本堂

岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根1133

主催者 奥飛騨の歴史を学ぶ会(禅通寺内)

基調講演 服部英雄『峠の歴史学 ザラ峠の検証』

服部祐雄『アルプス越えの鎌倉街道』

パネラー討論会 小倉賢堂

佐野浩一(上宝郷土研究会副会長)、大平愛子(飛騨市教育委員会)ほか

第6回 シンポジウム(報告) 奥飛騨の鎌倉街道とは

日時 平成20年11月7日(金曜日) 午前9時から12時まで

場所 国民宿舎 円空庵 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根

主催者 奥飛騨の歴史を学ぶ会(禅通寺内)

盛会のうちに終了しました。

長野県山岳協会の方々、鎌倉街道を愛するみなさん、ありがとうございました。

第5回・和宮・天狗党の足跡をたずね、中山道・和田峠を越える会

ぶじ終わりました。 ありがとうございました。

(長野県下諏訪町から長和町和田まで)

期日:平成20年10月25日(土)

第4回・中山道脇街道・与川越え

平成20年6月28日(土曜日)はぶじ終了しました。 ありがとうございました。

第3回・よみがえれ相良殿さま道・アゼチ道(照角山越え)と西南戦争の遺跡

平成20年5月31日(土曜日) はぶじ終了しました。

ありがとうございました。

下見会 平成20年5月2日(金曜日)下見会の報告・二つあった三方(山砲)台場

平成20年5月31日土曜日・照角道

2回・那珂川町・塩買峠(大峠ウウトウゲ)を越える会

平成20年1月19日(土曜日)は、無事終了しました。 ありがとうございました。

第1回・和宮・天狗党の足跡をたずね、中山道・和田峠を越える会

会は、 無事終了しました。 ありがとうございました。

(長野県下諏訪町から長和町和田まで)

期日:平成19年11月10日(土曜日)

和田峠の会・報告

---------------------------------------------------------------------------

趣旨 『峠の歴史学』の刊行を機に、取りあげたいくつかの峠道を歩く会を企画した。

多くの旅人が上り下った峠にはさまざまなドラマがある。

峠を実際に歩くことによって、歴史を追体験する。旅人の心が復原できるだろう。

試行錯誤が想定されるので、まずこの秋(07)から来春(08)までの3回分を計画した。

さいわいこの3ヶ所は地元(保存団体、歴史愛好家グループ、市町)の協力が得られる見込みである。

峠は新たな空間への入り口である。かつての旅人たちとその思いを共有したい。

<要領> 主催者:「峠の歴史学を歩く会」(事務局・服部) 参加資格:一日の山歩きができる体力の持ち主であること、

参加会費はなし(バス借り上げが有料になる場合は徴収する)

食料、飲料、雨具ほか装備は各自持参。

交通機関の利用、宿泊は各自の自由とする。

ただしバス借り上げを要請することがある

(バス利用の場合、もし申し込みが多ければ抽選により制限する)。

事故保険は参加者負担。 広報について 地元新聞、ほか朝日新聞に要請する予定。

参加の連絡 事務局へのメールを原則とし、メールが利用できない場合は往復はがきでの申し込み。

しめ切りは10日前。事務局メールアドレス hattアットマークscs.kyushu-u.ac.jp

スパンメール対策上@をアットマークと表記しました。

<服部研究室は移転しました>〒819-0395福岡市西区元岡744九州大学比文 服部英雄研究室 電話の場合092-802-5637

4つの峠の概要 中山道和田峠(長野県長和町)

皇女和宮、水戸天狗党、大名行列はじめ多くの人が通行した。中山道の最高所にある峠。難所だった。

塩買峠(大峠・ウウトウゲ) 鳥栖市(旧・基養父地方)と福岡(博多・姪浜)を結ぶ峠

室町時代の九州探題の探題所領が基養父であったため、重要な街道になった。

峠の下にある万歳寺は中国人禅僧や中国渡来僧の肖像画(重要文化財)を所有している。

九州探題は姪浜を拠点に朝鮮・中国との貿易を行った。

歴史が感じられる古道である。

アゼチ道照角越(熊本県人吉市・山江村)

戦国時代に一帯の領主であった大名相良氏の軍事道路。

西南戦争でも使われて、激戦地になった。

中山道脇道・与川越(長野県南木曽町)

洪水による崩壊を避けて整備された脇道。

将軍(徳川家重)御台所となる比宮(伏見宮家)が通行。

供をした女性が側室となってお世継ぎ(家治)を産んだ。

木曽路の情景がよく残り、中山道の一部として世界遺産登録運動が進められている。