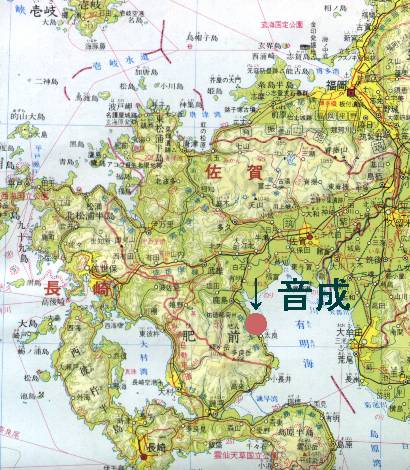

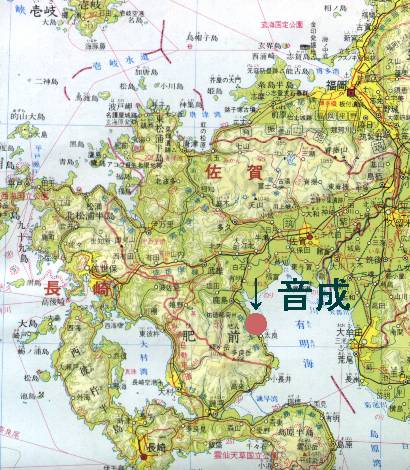

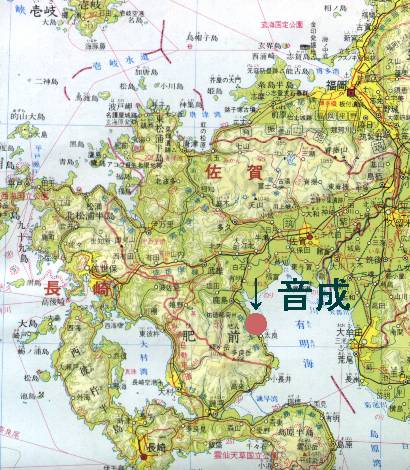

| 佐賀県鹿島市音成 |

福田 弘恵 |

矢野 史子 |

|

|

| 柴田 智美 |

|

|

|

|

| 六本松からバスに乗って鹿島に向かった私たち。バスを降りると、そこには有明海が広がってい |

|

| た。事前の連絡により公民館でお話をうかがうことになっていたので、場所確認のためにまず公民 |

|

| 館へ。すると、うしろから白い軽トラックがやってきた。そのトラックに乗っていたのはなんと、 |

|

| 今日お話をうかがう音成区長の上野さんだった。偶然とはおもしろいものだ。またあとで会おうと |

|

| 言って、上野さんは去っていった。さて、公民館の場所を確認した私たちは、昼食をとるために前 |

|

| もって調べておいた道の駅に向かった。展望レストランむつごろうで、干潟寿司を食べた。ちらし |

|

| 寿司だった。レストランの中で質問事項をまとめた私たちは、時間に遅れないように公民館へ。 |

|

|

|

公民館に到着すると、そこには既に上 |

|

|

野さんが。上野さんに呼んでいただいた |

|

|

長老の方を公民館の中で待つことになっ |

|

|

た。そう待つことなく二人の方が登場。 |

|

|

北村さんと樋口さんのお二人だ。本当は |

|

|

もう一人呼んでくださっていたそうだが |

|

|

その人は用事があったらしい。 |

|

|

「それでは時間になりましたので始めた |

|

|

いと思います。」「こんにちは。」 |

|

|

「こんにちは。」全員揃ったところで |

|

|

最初に自己紹介。上野さんは68歳、 |

|

|

樋口さんは74歳、北村さんは81歳。 |

|

|

まずは上野さんが、こちらが送った手紙 |

|

|

を呼んで、ほかの方に今回の調査の趣旨 |

|

|

を説明してくださった。 |

|

|

ちなみに上野さんの娘さんは九大卒だ |

|

|

そうで、私たち一同は親近感を覚えた。 |

|

|

小字の資料を上野さんが配布。わざわ |

|

|

ざ用意してくださっていた。 |

|

|

音成地区は扇状に広がった土地で、所 |

|

|

帯数140戸、人口505名の農村地 |

|

|

(漁業も含む)、と上野さんが説明して |

|

|

くださった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ↑お話をうかがった上野英幸さん(68)、樋口弥六さん(74)、北村栄一さん(81)。左から。 |

|

|

|

|

|

「大字音成とここの音成とは |

|

|

違う。大字音成はとても広 |

|

|

いからね。」 |

|

|

このあたりはもとは七浦村 |

|

|

で、六ヶ町村が合併して鹿島 |

|

|

市となった。 |

|

|

「断っておきますが、この小 |

|

|

字名はですね、少々の年寄 |

|

|

さんでも分からなかったり |

|

|

する。分かる部分を説明し |

|

|

ます。」 |

|

|

音成は農業と漁業の村で、 |

|

|

稲作よりもみかん栽培が盛ん |

|

|

だそうだ。圃場整備も周りの |

|

|

村に比べると遅れていてる。 |

|

|

しかし、明治の末から昭和の |

|

|

初めにかけて耕地整備が行わ |

|

|

れていた。天子神社にはその |

|

| 上の方にみかん畑が広がる |

時の記念碑が建てられている。 |

|

| 今後は、長崎県から処分しなければならない残土をもらって、肥前七浦駅の周りを圃場整備し |

|

| ようということらしい。これは2〜3年後に行う予定だそうだ。音成でも高齢化が進み、跡継ぎ |

|

| が不足しているために、圃場整備を行わなければやっていけないらしい。 |

|

| 田のしこ名のことについて尋ねると、ここ音成は稲作よりみかん栽培が盛んなためか、特に田 |

|

| のしこ名はないということだった。先に配っていただいた小字の一覧表を見ながら、しこ名の説 |

|

| 明を受けた。しこ名のことは「あざな(あだな)」とも呼ばれていた。 |

|

| 「西浦(にしのうら)のあすこんあたりは、アミダメちゅうて言わしたよ。それがあだなたい。」 |

|

| と樋口さん。「ゲンタロウは大宮田尾のこあざさ。」と上野さん。音成だけではなく、まわりの |

|

| 地区の地名も説明してくださった。 |

|

| 「市の条例で決まっとうとくさね、こりゃあ。」と、小字表を見ながらつぶやく上野さん。しか |

|

| し今回調査するのは市の条例で決まっていない方のしこ名。「城角(じょうつの)はジョウカク |

|

| て呼びよったけどね。シロンとも言いよったたい。」と樋口さん。「神社の上のゴンゲンサンの |

|

| 上ていうていっちょ通りよったもん。」と、これも樋口さん。どうやら樋口さんはこのあたりに |

|

| とても詳しいようだ。「地図の上ではどこらへんにあたりますか?」と問いかけると、「あっち |

|

| は西浦の方。今、神社と合併しとるけどねえ。あすけぇゴンゲンて言うて、向こうの西浦の部落 |

|

|

|

|

| こをゴンゲンウエて言いよっ |

|

|

| たもんね。」と樋口さんが言 |

|

|

| うと、「ゴンゲンサン。」と |

|

|

| 北村さん。「そそ、ゴンゲン |

|

|

| サンゴンゲンサン。」と樋口 |

|

|

| さん。「西浦のところにゴン |

|

|

| ゲンサンちってあるとよ。」 |

|

|

| と北村さん。「西浦にね、あ |

|

|

| の、私たちが子どもの、昔昔 |

|

|

| 池があるのね。そこに全部種 |

|

|

| があるやつは洗いよったとよ。 |

|

|

| そこをね、タンガワ(種川) |

|

|

| っちゅうとね。」と北村さん |

|

|

| が言うと、「ちょっと言うと |

|

|

| タネガワたい。だいたい種川 |

|

|

| じゃもんあすこは。」と樋口 |

|

|

| さん。 |

|

|

|

天子神社にある耕地整備の記念碑。人手の数や年数等が書かれている |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

天子神社正面 |

|

|

|

|

「黒木てあるじゃろう、そこにねえ、あの高いとこ |

|

|

ろにねえ、ヤクササンちゅうてねえ、神社のあった |

|

|

わけ。」と北村さんが言うと、樋口さんが「そんな |

|

|

もんある?」。「今もある。ヤクササン。」と北村 |

|

|

さん。「いまもヤクササンて言うけど今の子ども達 |

|

| ゴンゲンサン、ゴンゲンノウエ |

はあんま言わんもんね。」北村さんによると、最近 |

|

| の子どもはあまりしこ名を使わないらしい。「影平もモリサンて。」「黒木の下に影平て書いてあ |

|

| るじゃろ。」と、それぞれ樋口さんと上野さんが説明してくださった。「ここの地区はね、8つの |

|

| 班があるわけ。黒木、影平。それから4つ5つ下がって中門(なかもん・ちゅうもん)。それから |

|

| 黒仁田ちゅうのがあるじゃろ。その下の方に西浦、西浦がね、現在は西浦東、西浦中、西浦下とね |

|

| なるわけ。全部で8つ。」と上野さん。この7つにもう一つ加えた8つが音成地区の班だそうだ。 |

|

| 「そしてね、そこにちゅうもはん(中門のこと)てあるやろ。そこにね、昔からおたくんがこまか |

|

| 時から、なんか知らんけど、神さんがおるとを祀ってあるとね。そこばね、マンプトサン(万仏さ |

|

| ん)ていうね。」と北村さん。「マンプトサンマンプトサンてほら、だいたいマンボトケ(万仏) |

|

| やんね。そこは。やけどマンプトサンマンプトサンて言いおった。ちょっと言えばマンブツサンた |

|

|

|

|

| 「マンブツ」が最初何のこと |

|

|

| なのかさっぱり分からなかっ |

|

|

| た私たち。樋口さんの「ホト |

|

|

| ケ」の一言でやっと「万仏さ |

|

|

| ん」が何なのか分かった。樋 |

|

|

| 口さんはさらに「万のホトケ |

|

|

| ば埋めたさそこに。マンフト |

|

|

| サンマンフトサンちゃこっち |

|

|

| の言葉たい。」と続けた。 |

|

|

| 「島原の乱であんの死んだと |

|

|

| こてやけんばい、だから分か |

|

|

| とを埋めとったい。万ボトケ |

|

|

| て言いよると。その名よ、マ |

|

|

| ンフトサンマンフトサンて言 |

|

|

| やあ、こっちのあだなは。」 |

|

|

| 樋口さんによるマンフトサン |

|

|

| の由来の説明。それに続いて |

|

|

| 北村さんの説明が始まる。 |

タンガワ(種川)の写真。近くには牛を飼っているお宅があった |

|

|

|

「そこはね、そのマンプトサン |

|

|

ちゅうのはね、なんかそこにい |

|

|

たずらたんごたぁたね、あの、 |

|

|

バチがあたっとるよ。」樋口さ |

|

|

んも、「偉か人が死んどるから |

|

|

ね。」と。北村さんは「病気し |

|

|

たり死んだ人もあるけんね。そ |

|

|

れにおしっこしたりしちゃ、病 |

|

|

気したりしちゃあ人もおる。」 |

|

|

と続けた。「なんかの因縁があ |

|

|

るとよ。」と樋口さん。「今で |

|

|

もね、そこはきれいに掃除して |

|

|

ね、祀つっとるさ。」と北村さ |

|

|

ん。このような歴史のある場所 |

|

|

に巡り会えたのは驚きだった。 |

|

|

たたりがあるというのは実際に |

|

|

遭ったことがないので分からな |

|

|

いが、いたずらなどで死者を愚 |

|

| マンプトサン。その名どおりの場所 |

することがないように、当時の |

|

| 人達が考えたのかもしれない。もちろん、悼みの気持ちをこめて。 |

|

| 「いろいろあるんね。・・・神社の前のもとの横道ごたあれ、あの道は、あの通路は、昔は殿さん |

|

| 達のおらしゃるところじゃ、あれをイガサミて言わしたもんね。イガサて。」と樋口さん。すると |

|

| 北村さんが「イガサ?」。「イガサミチイガサミチて言いおった。ここ殿さん達の通るとばくさ道 |

|

| たい。昔。この神社の前に向こからもとこうちょっとか道の、イガサミてそう言う。ミヤドさんと |

|

| こからの道たい。」樋口さんが北村さんにそう説明なさった。北村さんが、「それからね、ここに |

|

| ね、隣の部落に行く時にね、昔の通路がね、シカンサカてあだながあっとよ。シカンサカちゅうて |

|

| ね、ここ近道やったと。私たちが小学生の時ね、こんば近道ていうてね。」とおっしゃると、上野 |

|

| さんが「坂やもんね。」と。それでシカンサカというらしい。 |

|

| 上野さんが音成という地名の由来について説明してくださった。「(小字の表を見ながら)ここ |

|

| にね、ふりがなが付けられとろう。これですね、これは、何故かというのは、今は当たり前になっ |

|

| たけど、コンピューターが流行ったでしょう、電算処理が。そいで、コンピューターに打ち込むに |

|

| は、正しい名前を、読み方を打ち込まんばいかんと。そういうことんなってね、年寄りさんはオト |

|

| ナシオトナシと言うとったけど、今はオトナリと付けて、オトナリという読み方をおさえたんです |

|

| ね。しかしこの中にもですね、この字の名はですね、部落に頼んで付けとうとですよ。」続いては |

|

|

|

|

| しね、今この部落はね、オト |

|

|

| ナリやもんね。昔はね、オト |

|

|

| ナシオトナシてあったもん。」 |

|

|

| 「それがね、具体的に言えば、 |

|

|

| 七浦村ていうのが明治10年 |

|

|

| にできた。そん時に今の音無 |

|

|

| 村ていうのが、おとは音に、 |

|

|

| なしは無職の無。それで音無 |

|

|

| 村て。それから飯田は今の飯 |

|

|

| 田。合併して、七浦村と言い |

|

|

| ますと言う、これはうちの、 |

|

|

| 村の記録があります。明らか |

|

|

| にオトナシと。」と、再び上 |

|

|

| 野さん。「よほど音のなかこ |

|

|

| とはなか。」「音があっても |

|

|

| 音無と。」とジョークを飛ば |

|

|

| す三方。おもわず笑いがこみ |

|

|

| 上げてきた私たち。言った当 |

みかんに関する催し物があるらしいオレンジヒル |

|

|

| 人も笑っていた。 |

|

|

|

|

「昔はね、あのトーギー、トー |

|

|

ギーて言いよった。」と北村さ |

|

|

ん。「カズオさんがたんとこ、 |

|

|

ヒラキヒラキて。」「昔ね、カ |

|

|

ズオさんがた、ここにね、店が |

|

|

あったもんね。その、その辺を |

|

|

トーギー、トーギーとか、トー |

|

|

ギて言うてね。」樋口さんのヒ |

|

|

ラキの説明と、北村さんのトー |

|

|

ギーの説明。「カズオさんがた |

|

|

は庄屋やったけんがあすこば海 |

|

|

ばヒラキて、広うなっとったと |

|

|

ころ。」「ショウヤケ、ショウ |

|

|

ヤケて。ニシサンて言うところ |

|

|

にね、」「西浦よ。」「ああ、 |

|

|

西浦か。西浦にね、ショウヤケ |

|

|

ショウヤケて言いよった、一軒 |

|

|

の家ばね、そこはね、昔庄屋し |

|

| トーギー。今はサイクリングショップ。右手は海 |

よった。庄屋。昔は庄屋て書く |

|

| やろ?庄屋しよったと。そいで、この庄屋ば、ショウヤケ、ショウヤケ。そうやけんね、こっちの |

|

| ほうば、ショウヤケて。」「そんなあだなあったよ、いろんな。」樋口さんと北村さんが交互に説 |

|

| 明してくださった。ここで上野さんが整理のために、こちらが送った手紙を再読。そして北村さん |

|

| が、「それにはね、ここにユアラ(湯原)はんてあるじゃろ、ユアラ(湯原)。」とおっしゃると、 |

|

| 「いやいや、ユアラ(湯原)はない。」と上野さん。「あすこはもう、何本よ。黒木の峠からば、 |

|

| あぜになっとーけ。」と樋口さん。「表(小字の表)の下から3番目、2番目、参本と拾五本とあ |

|

| るでしょうが。これがユアラ(湯原)。やけんユアラていう小字名はない。」と上野さん。ユアラ |

|

| というのは正式な地名ではないらしい。樋口さんが北村さんに、「あんたはやっぱほんな百姓ばし |

|

| とらんけん。」とおっしゃる。北村さんが自分の昔のことについて語ってくださった。「私はね、 |

|

| 小さいときからね、小学校卒業してからね、あの、私おらんかったけんね、ずと、兵隊が長かった |

|

| けんね、私は全然、終戦で引き上げてきとうわけよ。戦後。それであんま、知らんのたい。あのね、 |

|

| 区長さん(上野さん)が、長老じゃけ、来てくださいて、それで来たとやけんね。」ずっとにこに |

|

| こほほえんでいらっしゃる北村さんが兵隊に行っていたなんて、あまり想像がつかなかった。私た |

|

| ちは意外さと、戦争の重さに驚いた。 |

|

| 「あだなは大概言うてしもうたもんね。」と北村さんがおっしゃったので、私たちは次の質問に |

|

|

|

|

| 分けて、名前が付いていると |

|

|

| 聞いたのですが、それを教え |

|

|

| てください。」すると上野さ |

|

|

| んが、「班はさっき言うたよ |

|

|

| うにあるよ、8つ。ね。8班。 |

|

|

| 班名イコール古賀名と。そう |

|

|

| でないのは今ちょっと言うた、 |

|

|

| ユアラ。お湯の湯に、原て書 |

|

|

| くと。これは昔、そっから下 |

|

|

| にお湯が出よったらしいとい |

|

|

| うことを聞いとる。その班は |

|

|

| 班名はユアラですけど、小字 |

|

|

| から言ったら、参本、拾五本 |

|

|

| てこの、本で表現してあるも |

|

|

| んね。あと、これは一本から |

|

|

| 拾九本まであるわけよ。これ、 |

|

|

| 参本と拾五本だけがこの、音 |

|

|

| 成の地域にある小字名で、あ |

ヒラキ。大きな民家があった(奥の方に見えている家) |

|

| と拾何本ていうのは隣の部落 |

|

|

| にある。一番からざーっとね。あとは、これ(小字の表)でいけば、中門(ちゅうもん)。中門と |

|

| 言う、これが、この家が、七浦の村長をされとったい。そいで、そことの通用門の、出入りの関係 |

|

| で、ナカモンというのに位置した、俗称はチュウモンチュウモンて言うけどね。」実はさきほど教 |

|

| ていただいた8つの班の名前は7つしかなかったので、ここで尋ねてみた。そのもうひとつは、さ |

|

| きほど話題に上った湯原だった。 |

|

| 次に、岬や磯、浜、浅瀬、洲、岩、島等がないかを質問した。上野さんが「こりゃ、あの、うち |

|

| の、この区域にはないもんね。音成には。しかし、隣には例えばビワンコ、ビワ岬ていうて、今は |

|

| 埋め立てになって、道路際になっとっけど、昔は岬になっとったと。うちの音成にはない。」と答 |

|

| をくださった。潮の流れや、海中の瀬や根についても、特にないらしい。引き潮の時にだけ現れる |

|

| 岩について聞いてみたところ、「うちにはないけど、沖の島っていってね、鹿島市でも、七浦が特 |

|

| に先祖伝来で守ってきているところがある。」この沖の島を祀って、毎年旧暦6月19日の夜、今 |

|

| 年は8月8日の夜、七浦の夏祭りが行われるそうだ。昼食をとった展望レストランムむつごろうに |

|

| も、そのことを知らせるポスターが貼ってあったことを思い出し、そのことを口にすると、樋口さ |

|

| んが嬉しそうに、「あったろお。」とおっしゃった。 |

|

| 漁法について尋ねたところ「たなじぶ」と言う漁法があったらしい。これについては「鹿島の漁 |

|

| 労習俗」という本に詳しく書いてあるそうだ。そのほかには「サゼ」という漁法があった。小魚を |

|

| 追いつめて獲る、秘伝の漁法なのだそうだ。 |

|

| 北村さんが、夏の行事について詳しくお話してくださった。よその部落は知らんけどね、この音 |

|

| 成部落はね、私たちが小学校の時ね、8月の盆が返る時にね、しょうろう船て麦わらで作ってね、 |

|

| それに、ホトケさんにあげてあるいろんなものを、そしてそれを船にのせて、海に流しに行きよっ |

|

| たい。しょうろう流しち言いよった。これはどこでもはなかろう思っとうよ。」続いて上野さんが、 |

|

| 「昔は簡単にしよったけど、今はもう、しょうろう船を作る麦わらなんかはないから、船は大工さ |

|

| んに頼んで、ベニヤ板で作って、この部落で一艘ですよ。ま、それは、先祖に対するひとつ、尊敬 |

|

| な気持ちを表しとう。一方ではね、そういうことをすれば海が汚れるとか汚くなるとか。」と、最 |

|

| 近のことについてお話ししてくださった。更に続けて樋口さんがおっしゃった。「そ、そやけん、 |

|

| 麦わらやて今は上げて引き出して、そん晩上げてもう燃やしよったい、海で、船ば上ぐっとこで。 |

|

| 昔は流してしよったばって。それがせんもん。」伝統的な風習が無くなってしまうのは、寂しいこ |

|

| とだと思うが、それだけではすまない現状があるようだ。 |

|

| 船を着ける海岸の特色について尋ねると、今は漁港を整備してあるとのことだったので、昔のこ |

|

| とについて聞いてみた。すると北村さんが、「昔はね、錨を下ろしてね、そいで、陸(おか)にこ |

|

| う繋いで。錨を下ろしてね。」と。特に停めやすい易いところや停めにくいところがあったのでは |

|

| なく、停めるところに停めていたらしい。 |

|

| 続いて、水田の水はどこから引いているのかを尋ねた。これは上野さんがわざわざ調べに行って |

|

| くださっていた。このあたりの水は、奥山頭首工(溝)という、上流に8キロ北にあるところから |

|

| 4つのつつみに分けて引いているそうだ。4つのつつみというのはそれぞれ、花取(はなとり)、 |

|

| 笹原、飯田、奥山という名前で、奥山頭首工の水を奥山のつつみに引き、それをほかの3つに渡し |

|

| ているそうだ。いまは電気を使って分配している。ここからの水をため池にためて使っているが、 |

|

| ため池の下の方の水は泥土がたまっていたり、水が冷たすぎたりして使えないらしい。水争いがあ |

|

| ったかを聞くと、とても昔にはあったようだが、今はちゃんと取り分を決めているのでないという |

|

| ことだった。村の中での水争いもなかったそうだ。 |

|

| 習慣について質問すると、 |

|

| 名前 |

田祈祷 |

さなぶり |

七浦夏祭り |

新嘗祭(大収穫祭) |

|

|

| 期間 |

田植えの後 |

田植えの後 |

旧暦6月19日 |

旧暦11月23日 |

|

|

| 特色 |

どこでも行われる |

田植えの祝い |

戦前から行われる |

神主さんを呼ぶ |

|

|

| ということを教えていただいた。海苔の不作があったりみかんが売れ残ったりしてここ最近大変ら |

|

| しいが、夏祭りは例年通り行うということだった。 |

|

| 堤防について尋ねると、このあたりの地区は干拓事業についてはあまり力を入れていなかったそ |

|

| うだが、とりあえずは国道や鉄道が堤防の代わりとなっているそうだ。ちなみに鉄道は、明治9年 |

|

| に諫早から、昭和7年に佐賀から繋がったもの。 |

|

| ここで、いままで聞き取ったしこ名・あだなを地図に書き込む作業。幸い、三方とも地図を読め |

|

| るそうで、私たちはとても助かった。埋め立て地の話、ため池の話を聞きながら書き込んでいく。 |

|

| 持ってきたゼンリンの地図に、黒仁田が載っていないことが判明した。「いるかな?いらない?」 |

|

| とか言いながらも、余分に地図を持ってきていて良かった。もし持ってきてなかったらと思うと・ |

|

| ・・。 |

|

|

|

上野さんに小字の境界を書き |

|

|

込んでいただいた。家のまとま |

|

|

りごとに分かれているようで、 |

|

|

場所によっては山越え谷越えし |

|

|

て、分かれてとんでいた。「ど |

|

|

れかな?これかな?」と言いな |

|

|

がら、地図を探す。黒仁田がな |

|

|

かなか見つからない。私たちは |

|

|

焦った。黒仁田は岡さんという |

|

|

名字のひとばかり住んでいるそ |

|

|

うだ。「何処までかと言われた |

|

|

らなかなか…。」と言いながら |

|

|

上野さんが地図に境界線を書き |

|

|

こんでくださる。「とにかくね、 |

|

|

家は15軒、回覧は車で行って |

|

|

送る。山越え谷越え、じゃけん |

|

|

ね。」と上野さん。 |

|

|

田んぼによって取れる作物の |

|

| 音成選果場。佐賀みかんの旗が立っていた |

量が違うのかを尋ねた。だいた |

|

| いどのたんぼも同じようだが、地理的・地質的に平地の所よりは取れにくいそうだ。どちらかとい |

|

| うと、棚田に近い感じ。1つの田でおおよそ七俵半、多いところでは八俵ぐらい米がとれるらしい。 |

|

| 肥料についても尋ねてみた。「海にね、竹をさして。それに貝がつくわけよ。貝。ジメキという |

|

| 貝が。それを、田んぼにまいておったの。もう一つは、このへんで、潟を干してね。」そのほか、 |

|

| 昔は家の中に肥料を作るところがあって、そこで作っていたそうだ。 |

|

| 共同作業があったのか、また、どういうものだったのかについて聞いてみた。「なんでもそげな |

|

| とは、共同で。」と樋口さん。水路などは共同で掘っていたが、収穫などは遅れている人のところ |

|

| を早い人が手伝うという形だったらしい。 |

|

| 大豆などをまいていたのか尋ねると、「昔はまきよったよ。アズキやら、なんやら。」「最近は |

|

| あぜもコンクリになりつつありよっけんね。」と樋口さんと北村さんから答えが返ってきた。 |

|

| 音成は自給自足が昔からなりたっていたらしい。いまは大豆などを作らなくても成り立つそうだ。 |

|

| 「そもそもここの地区の産業はね、漁業は最近のこと、農業が主体で、当初は養蚕、それから煙草、 |

|

| で、イモ、そして、今のみかん。」「果樹関係になってしもうたもんね、ぜぇんぶ。」と、上野さ |

|

| んと樋口さん。地図にのっている果樹園のマークは全てみかんらしい。 |

|

| 1994年の干ばつについて尋ねてみたが、そう被害はでなかったのであまり印象に残っていな |

|

| いようだった。ただ、水道は自分たちで管理していたそうだ。雨乞いの儀式があったのかを聞くと、 |

|

| 「多良岳山にせんにんみゃい(千人舞い)てことをしたことあるもん。あんな干ばつのときゃ。」 |

|

| と、樋口さんがおっしゃった。今は神社で祈祷をするらしい。七浦がちょうど人口約1000人だ |

|

| ったから千人舞いというそうだ。「効果は?」と聞くと、笑い出す北村さん。「そのへんにゃ分か |

|

| らん。」と樋口さん。 |

|

| 害虫避けには何をしているのかを聞くと、「そりゃあもう、BHCホリド。」と樋口さん。「B |

|

| HC、ホリド??」と私たち。化学農薬。なんだか現実的な気分になった。その昔は、松明を持っ |

|

| て、黒仁田から海岸まで下って、集まってきた蛾などを燃やしていたそうだ。ほかにも、BHCホ |

|

| リドが一般的になる前は、油(機械廃油)をまいたり、誘蛾灯を使ったりしていたらしい。BHC |

|

| ホリドを使うようになってから、確かにノミとか虫とかいなくなったが、蛍などもいなくなってし |

|

| まったそうだ。 |

|

| 共同作業のお返しをしていたのか聞いたところ、共同作業はお互い様で、お返しなどはなかった |

|

| そうだ。共同作業は今は行っていないが、中山間地に指定されたこのあたりでは、補助金をもらっ |

|

| ているので、そのお金(年間730万円)を分けて使っているということだった。補助金は、半分 |

|

| は維持費、もう半分は個人用で40〜50人で分けて使っているらしい。海苔は5人組で作ってい |

|

| るそうだ。 |

|

| 米は何処に集めていたのかを聞くと、昔は農会が集めていたということだった。自家用の米は、 |

|

| 樋口さんいわく、「ハンミャハンミャて言いおった。」。 |

|

|

|

|

|

| 地主と小作人の関係について尋 |

|

|

| ねると、「そら、も、小作人なる |

|

| ばかりゃもー、たいーてえの人が |

|

| ねえ、個人ぎゃもう3段持っとう |

|

| もうよか百姓やった。みんな。そ |

|

| んくらいもう、よか百姓やった。 |

|

| 我が家持っとるもんは。3段百姓 |

|

| ておったもん、昔から。」と、樋 |

|

| 口さんが答えてくださった。 |

|

| 小作米として出す米はどのよう |

|

| な米だったのかを聞いた。「やっ |

|

| ぱよか米ばっか出しよった。三段 |

|

| 米以上。」と、樋口さん。質の悪 |

|

| い米は、みそ、醤油、団子、まれ |

|

| に鶏、牛、馬の餌。「なんと言っ |

|

| も米じゃけん。」とのこと。 |

|

| 米・麦の保存方法は、大きな缶 |

|

| (10俵以上入るもの)に入れる。 |

|

| 大きい家ではこの缶が2つあった。 |

干潟(7月7日16時頃) |

|

| ネズミは来なかったらしい。種もみは、「種はもう私どもはとったこたあなかあ、農協に。そやけ |

|

| ん作らせよっと、農協が、種は。むかしゃねえ、自分ので食べよったよ。保存なねえ、箱にきちっ |

|

| といれてねえ。むかしゃ。むかしゃ、ハギバコて言うて松板の厚かとに入れよったもん。太か箱の。 |

|

| そやけん米も保存なそれがよかて。トースて言いよってん、我が家でもみばすっとを。今は使わな |

|

| いけどね。」とのこと。(by樋口さん) |

|

| 米や麦のことを尋ねる。「麦は食べよったよ。7:3くらい。」「粟は食べたことあるけどヒエ |

|

| はない。」 |

|

| 牛や馬について聞いてみる。雄より雌が多いらしい。博労にはだまされることもあったらしい。 |

|

| 「やーすう馬ば買われたり。」(樋口さん談)博労はほかの村から現れたそうだ。馬洗い場もあっ |

|

| たそうだ。馬捨て場は「馬墓」と言っていた、と樋口さん。牛洗い場は馬洗い場と同じ扱い。馬が |

|

| 代表していた。 |

|

| 隣の村に行くときには、寺の裏のテランサカを通ることがあったそうだ。トンネルのうえを通る |

|

| こともあるらしい。「農道、ないしは里道。さとみちて書いてね。」と上野さん。 |

|

| 最後に、地図上にしこ名・あだなをまとめる。「ヤクササンはヨウフシャ(養父社)て言いよっ |

|

| たもんね。」「マンプトサンていうのはね、このあたりなの。マンボトケ。」「ゴンゲンノウエの |

|

| なんたらて言いよった。」「ここは昔の庄屋のとこやもんね。ショウヤケ。」「これがゴンゲンサ |

|

| ン。」「タネガワじゃろ。今は防火用水になっとる。」「西平のあのジョウノウエはシロンウエて |

|

| 言いよった。」「なんて言う城かねえ、音成城て言いよったのが。」「島原の乱で分からんのが埋 |

|

| とったい。それがマンボトケて無縁ボトケ。」「開いて作ったけんヒラキて言いよったんじゃろ。 |

|

| 海ば。昔。」「トーギーて言うとは自転車屋よ。海べたでとぎれとっとばトーギーて。」「イガサ |

|

| ミちゅうとは殿さんの道やもんね。」「シカンサキは今のあすこじゃもん。七浦、しょうじんの。 |

|

| 国道べた。」「お寺のうえやけんテランサカて。」 |

|

| 「本当に今日はありがとうございました。」「こちらこそ。」「ありがとうございました。」「お |

|

| じゃましました。」そして私たちは公民館をあとにした。バスが来るまでの時間、私たちは写真を |

|

| 撮ることにした。「おおーっ、すごーい!!」朝見たときには一面海だったのに、夕方にはすっか |

|

| り引いていた干潟。思わず写真を撮る私たち。最初はどうなることかと思っていたが、無事に調査 |

|

| も済み、あとはバスを待つばかり。忙しい時間を割いて私たちの調査に協力してくださった上野さ |

|

| ん、樋口さん、北村さんの三方に感謝の気持ちを浮かべながら、私たちは干潟を見ながら、帰りの |

|

| バスが到着するのを待っていた。音成の区長さんで、資料を用意したり調査に行ったりしてくださ |

|

| った上野さん、物知りで、なんでもかんでも教えてくださった樋口さん、常に微笑みながら、親孝 |

|

| 行や戦争の話をしてくださった北村さん。本当にありがとうございました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|